Studies | We are DESIGN accelerator. Studies | We are DESIGN accelerator. Studies | We are DESIGN accelerator. Studies | We are DESIGN accelerator. Studies | We are DESIGN accelerator.

Studies | We are DESIGN accelerator. Studies | We are DESIGN accelerator. Studies | We are DESIGN accelerator. Studies | We are DESIGN accelerator. Studies | We are DESIGN accelerator.

Case

- クライアント:ピクシブ株式会社

- ブランド:イラスト、マンガ、小説作品投稿プラットフォーム「pixiv」

- スコープ:ブランドスローガンの刷新・ロゴデザイン

総ユーザー数1億人超、230以上の国と地域で利用されるpixivが誕生したのは2007年のことでした。「イラストコミュニケーションサービス」と銘打ったこのブランドは、リリースから1年も経たない間に爆発的な成長を遂げ、二次創作を象徴とするインターネットカルチャーの一角を築き上げる代表的なブランドとなっていきました。

そんなpixivが、ユーザーのグローバルな拡がりやメディア環境の変化を踏まえ、次なるフェーズへと向かうべくブランドスローガン(タグライン)とロゴを16年ぶりにリニューアルするとのことで、同社より私(担当クリエイティブディレクター=榊原)がご指名いただきました。

ブランドスローガンとロゴを刷新するにあたっては、この責任あるブランドが何者と呼べるかを掴む必要がありました。多くの人が知る通り、pixvはイラストやマンガ、小説など作品を誰でも投稿できる場ではあるものの、それは実装された機能であってこのブランドの本質ではありませんでした。

その答えのヒントは、当初掲げられていた「イラスト『コミュニケーション』サービス」という言葉にありました。作品を投稿することを通して、コミュニケーションが生まれること。それが重要なピースというわけです。そしてそれはどんなコミュニケーションかと言えば、常に何らかの遊び心を伴う、コンテクストの暗黙的共有と言えそうです。何らかの問題解決を目指したり、合目的的なコミュニケーションではなく、ミームで遊んだり互いの感情を連鎖せるといった「遊び」を軸としたコミュニケーションです(ここで言う「遊び」とは、「play」の遊びと「間やゆとり」のあそびの両方を意味するかもしれません)

以前、同社のビジョン・ミッション・バリューを刷新するプロジェクトに携わった際、社長以下マネジメント陣との膨大な議論とワークショップを通して、同社は「創作文化の永続」を暗黙のうちに最優先事項としているということが浮かび上がりました。

そんな文化志向の同社が「遊び」(明示的には「遊び心」)を大切にしてきたことは、必然のように思えました。『ホモ・ルーデンス』が頭に浮かんだからです。

歴史家・文化思想家のヨハン・ホイジンガは同書において「文化は遊びの中から生まれた(De cultuur ontstaat in de vorm van spel)」として、「遊び」を次の5つの特徴にまとめました(弊社要約)。

・自由な行為である(強制されない)

・日常とは区別される(“現実”ではない時間・空間の中で行われる)

・ルールがある(内部的な秩序が存在する)

・真剣であるが、現実とは違う“仮想性”を持つ

・共同体の絆を生み出す

これはまさしく、pixiv上で日々起きていることそのものでした。そしてこのことにpixiv自身が今後目指していくスタンスを加味すると、pixivのコアにあるのは「コミュニケーション」では少し広すぎ、そこから生まれる「コミュニティ」は結果論であり、そうではなく、「遊べる場であること」もっと言えば「自分が好きな遊びが見つかり、始めたり加わったりすることで拡がっていく場」であるとの確信に至りました。

こうして、「遊びを見つけよう。/Your creative journey awaits」というブランドスローガンに辿り着きました。

pixivのネクストを表現するという試みは、このブランドが持つ本源的な価値を突き止めることに帰結しました。

次なる難題はこれをどうブランドロゴに落とし込むかでした。

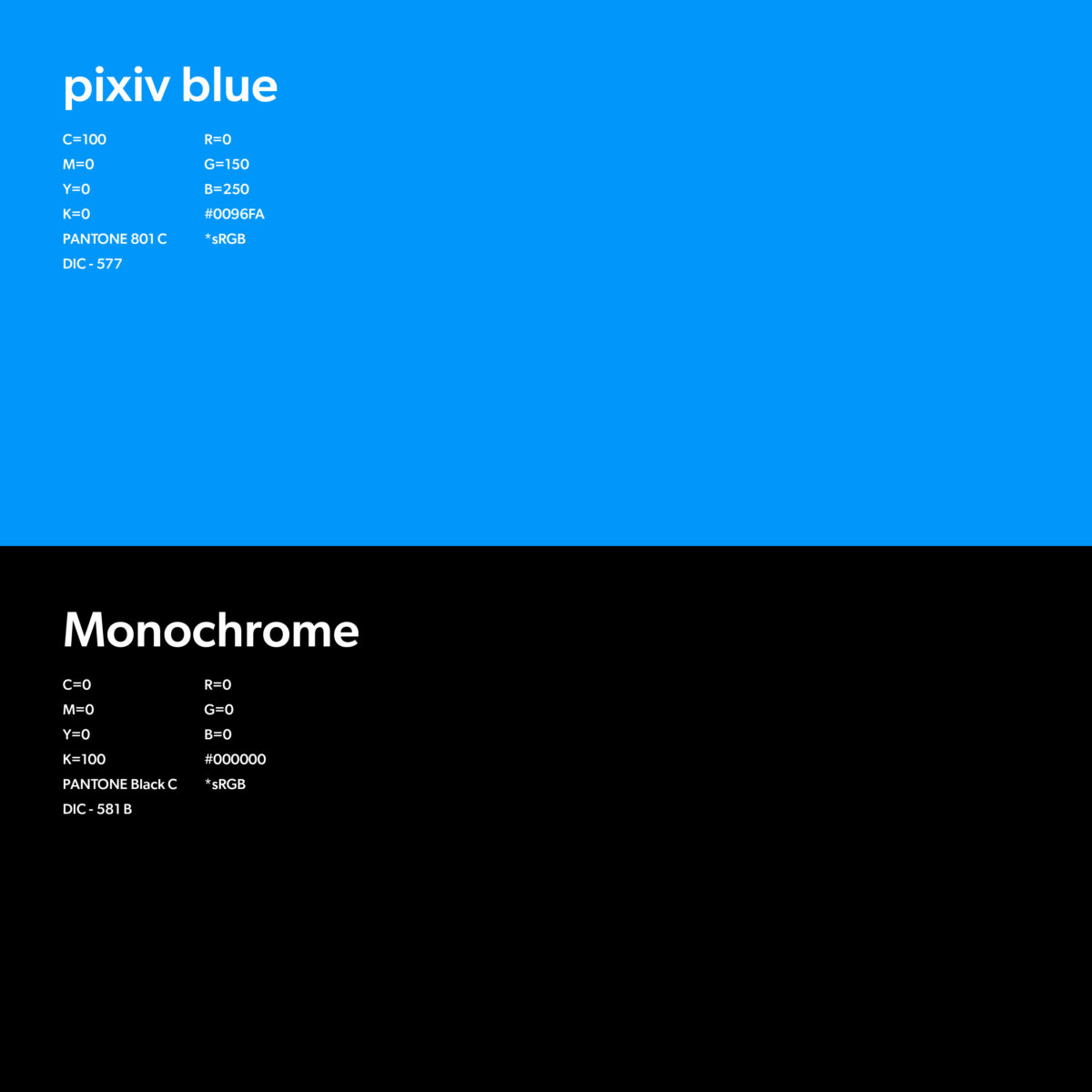

膨大なユーザーを抱え、業界への影響力も大きい責任ある立場となったプラットフォームとして、インターネット黎明期のどこかアンダーグラウンドな香りよりも、誠実で、オープンで、王道感のあるデザインであるべきとの考えは、同社とのプロジェクトチーム内で初期段階から共有していました。どのようなデバイスでも視認しやすいといった機能要件然り。

その上でpixivが持つ創作へのリスペクトや創作観、そして②既に高い認知度を持つブランドの現行ロゴとの連続性を表現したいと考えました。

まず、デジタル空間で生まれたサービスの象徴として、幾何学的な「0」と「1」を基調としました。これは様々な環境における視認性の高さや、他の要素と組み合わせて関連ブランドを表現する際の収まりの良さも考慮したものです。

そしてこれに対し、頭文字の「p」の一部を欠けさせたり、ヤスリで削ったように角を丸く削るなど、まるで思いつきで施したような揺らぎを加えました。そうすることで、創作活動における本人も予期しない遊びであったり、そんな遊びを見つけ出す人間の豊かな創造性を表現することにしました。

ちなみにデザインを専門とする方からすれば「もっとこうチューニングすべきだ」というお声もあるかもしれません。しかし私たちは、あえて「作り込みすぎないこと」を重視しました。pixiv自身が「上手い作品こそ偉い」という価値観を持っておらず、また作り手の温度感や人間性が人々を惹きつけてきた原動力の一つだと考えたからです。レヴィ=ストロースのブリコラージュ(日曜大工)の精神を残すことにしました。

このようなフォルムを検討する過程で、一つ発見がありました。pixivのロゴのpixivっぽさというのは、当初は少し太った「p」の形状とセリフだと考えていました。そのつもりでいくつか検証していったところ、実はそのいずれでもなく(どうも変わりすぎるなと思ったのです)、「p」がキュートな短足であることがpixivっぽさのコアにある、という発見です。この発見を得てから、デザイン工程は大きな自由を手にしました。ここを担保すればpixivっぽさから大きくは遠のかないからです。

さらなる検討を経て、「遊びを見つけよう。」のスローガンと歩調を合わせる形で、遊びを見つける目のような「p」に行き着きました。

新しいロゴは、世界的なロゴデザインのトレンドに乗っかったようにも見えるかもしれませんが、それは結果論でしかありません。このようにして順を追って丁寧に必然を積み上げ、時々小さくジャンプすることで「らしさ」と「ネクスト」の両立を図りました。願わくば、世界中の人々に愛されるロゴになってほしいものです。

Creative director: Kei Sakakibara (Studies Inc.)

Copywriter: Kei Sakakibara (Studies Inc.)

Art Director / Graphic Designer: Yu Miyazaki (MY HEAD LLC)

Production: Studies Inc.

ピクシブ株式会社

プロダクトオーナー geta6様